執筆/首藤久義

プロフィール:千葉大学名誉教授。『はじめてつかう漢字字典』の編著者。

「あぬめ」の中に「女」

ひらがなの「あ」と「ぬ」と「め」の中に、漢字の「女」が1つずつ入っています。

見つかるかな?

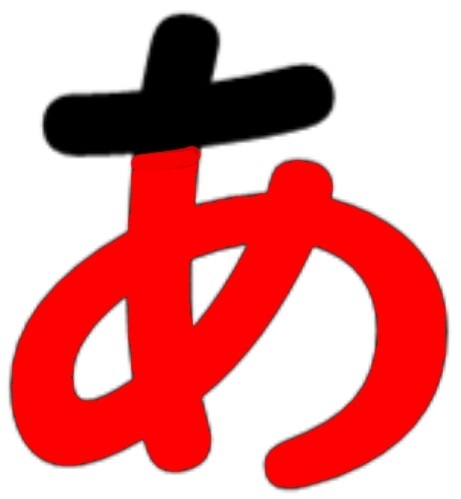

1 「あ」の中に「女」

(1)「あ」の中に「女」

「あ」の中に「め」があると聞(き)いて、え?!と思(おも)う人がいるかもしれません。

でも、あるんですよ。

つぎの赤(あか)と黒(くろ)で色分(いろわ)けした「あ」を見てください。

赤い部分(ぶぶん)が、ひらがなの「め」にそっくりでしょう。

それもそのはず、ひらがなの「あ」は漢字の「安(あん)」からできたからです。そして、その「安」という漢字の中にある「女」という漢字から、ひらがなの「あ」の中の「め」にそっくりな部分(ぶぶん)ができたからです。

では、なぜ、「安」から「あ」ができたのでしょう?

そのわけは、漢字の「安」に「あ」という読み方(よみかた)があるからです。(末尾の補注1参照)

ひらがなができる前は、漢字の「安」で、日本語の「あ」という音(おん)を書きました。

その「安」の形が変化(へんか)して、ひらがなの「あ」ができたのです。

漢字の「安」の中には、漢字の「女」があります。

そう見ると、ひらがなの「あ」に漢字の「女」がかくれていると見ることができます。

(2)「ぬ」の中に「女」

ひらがなの「め」が「ぬ」の中にあります。見つかるかな?

赤い部分(ぶぶん)に、たしかに、ひらがなの「め」がありますね。

ひらがなの「ぬ」は、漢字の「奴」からできました。

では、なぜ、「奴」から「ぬ」ができたのでしょう?

そのわけは、漢字の「奴」に「ぬ」という読み方(よみかた)があるからです。(末尾の補注2参照)

ひらがなができる前は、漢字の「奴」で、日本語の「ぬ」という音(おん)を書きました。

その「奴」の形が変化(へんか)して、ひらがなの「ぬ」ができたのです。

こう見ると、ひらがなの「ぬ」にも、漢字の「女」がかくれていると見ることができます。

(3)「め」の中に「女」

これは、ひらがなの「め」です。

この中に漢字の「女」がかくれています。

見つかるかな?

赤色の「女」が見えますね。

それもそのはず。

ひらながの「め」は、漢字の「女」からできたのです。

むかし、まだ、ひらがながないころ、漢字の「女」で日本語の「め」という音(おん)が書かれていました。

では、なぜ、「女」という漢字で「め」という音(おん)をあらわすことができるのでしょう?

それは、漢字の「女」には、「め」という読み方(よみかた)があるからです。

例えば、「女神(めがみ)」の「女(め)」がその1例です。(末尾の補注3参照)

「女」の形(かたち)がだんだんと変化(へんか)して、ひらがなの「め」になったのです。

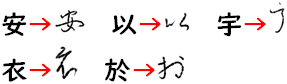

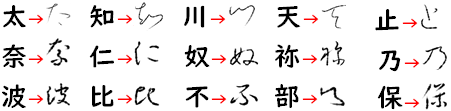

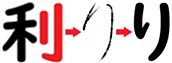

2 「あいうえお」と漢字

「め」と「あ」と「ぬ」だけでなく、ひらがなはどれも漢字からできました。

まずは、あ行(ぎょう)のひらがな「あいうえお」について、そのもとになった漢字を見ていきましょう。「→(やじるし)」のあとにあるのは、その漢字を続け書き(つづけがき)した文字です。

この中に、ひらがなの「う」のもとになった漢字があります。

どれでしょう?

見つかるかな。

答えは、

宇

です。「宇宙(うちゅう)」の「宇(う)」ですね。

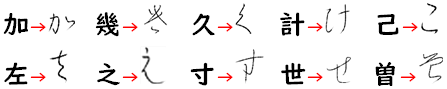

3 か行・さ行のひらがな

つぎは、か行とさ行のひらがなを見てみましょう。

か行とさ行のひらがなは、「かきくけこ」と「さしすせと」です。

それらのもとになった漢字を見ていきましょう。

「→(やじるし)」のあとにあるのは、その漢字を続け書きしたものです。

この中に、「か」「く」「け」「す」「せ」のもとになった漢字があります。

どれでしょう?

見つかるかな?

答えは、「加」「久」「計」「寸」「世」です。

4 た行・な行・は行のひらがな

た行・な行・は行のひらがなは、「たちつてと」「なにぬねの」「はひふへほ」です。

それらのもとになった漢字を見ていきましょう。

「→(やじるし)」のあとにあるのは、その漢字を続け書きしたものです。

このうち、「た」「ち」「て」「と」のもとになった漢字はどれでしょう?

見つかるかな?

答えは、「太」「知」「天」「止」です。

見つかりましたね。

ではつぎに、「な」「に」「の」のもとになった漢字はどれでしょう?

答えは、「奈」「仁」「乃」です。

見つかりましたね。

では、「ひ」「ふ」「ほ」のもとになった漢字はどれでしょう?

答えは「比」「不」「保」です。

5 ま行・ら行・や・ゆ・よ・わ・を

次の漢字は、ま行・ら行のひらがなと「や・ゆ・よ・わ・を」のもとになった漢字15字です。

「→(やじるし)」のあとにあるのは、その漢字を続け書きしたものです。

この中に、「み」「も」「れ」「ろ」「や」「よ」「わ」のもとになった漢字があります。

見つかるかな?

答えは、「美」「毛」「礼」「呂」「也」「与」「和」です。

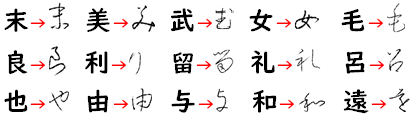

6 部分(ぶぶん)だけがひらがなのもとになった漢字:「利」と「部」

ほとんどのひらがなは、漢字全体(ぜんたい)の形(かたち)からできました。

ところが、「り」と「へ」の2つだけは、もとになった漢字全体ではなく、部分(ぶぶん)からできました。

(1)「利」から「り」ができた

「り」というひらがなは、漢字「利(り)」の右半分からできました。

これを見ると、ひらがなの「り」が「利」という漢字の右半分からできたことがわかりますね。

漢字の右半分のことを「つくり(旁)」と言います。

「利」という漢字の「つくり」は「りっとう」とよばれます。

漢字の左半分のことを「へん(偏)」と言います。

「利」の「へん」は「ノ+木」の形をしているので「のぎへん」とよばれます。

「利」という漢字は、「利用(りよう)」「便利(べんり)」などにつかわれます。

(2)「部」から「へ」ができた

「へ」というひらがなは、漢字「部」の右半分からできました。

「部」という漢字は、「部品(ぶひん)」「部分(ぶぶん)」などのように、「ぶ」と読まれるのがふつうです。

なのにどうして「へ」になるのか?

ふしぎな気がするかもしれませんね。

しかし、「部」という漢字には、「部屋(へや)」の「へ」のように、「へ」という読み方もあります。その「へ」という読み方を利用して、日本語の「へ」という音(おん)を「部」で書きあらわしたとかんがえられます。

7 「ん」のもとになった漢字

「ん」というひらがなのもとになった漢字は、「无」です。

「无」という漢字を見たことがある人は、ごくわずかでしょう。

それもそのはず、この漢字が日常生活(にちじょうせいかつ)でつかわれることはほとんどありません。

この漢字「无」の読み方は、漢字の「無」と同じで、「む」です。

意味(いみ)も「無」と同じで、「ない」という意味です。

【補注1】

「安土城(あづちじょう)」や「安部(あべ)」「安達(あだち)」などの場合の「安」の読み方は「あ」です。「安」という漢字の読み方には」、ほかにも、「安心(あんしん)」の「あん」や「安らか(やすらか)」の「やす」などあります。

【補注2】

「奴婢(ぬひ)」の「奴」の読み方は「ぬ」です。「奴」という漢字の読み方には、ほかにも、「悪(わる)い奴(やつ)」の「やつ」や、「奴隷(どれい)」の「ど」などがあります。「奴婢(ぬひ)」ということばの意味(いみ)は、「奴隷(どれい)」の意味とほぼ同じです。

【補注3】

「女」という漢字の読み方には、「め」のほかにも、「男女(だんじょ)」の「じょ」や、「女の子(おんなのこ)」の「おんな」などがあります。

<次回も漢字が楽しくなるコラムをお届けします! お楽しみに>

◆◇◆首藤先生の書籍紹介◆◇◆

『はじめてつかう漢字字典 第2版』

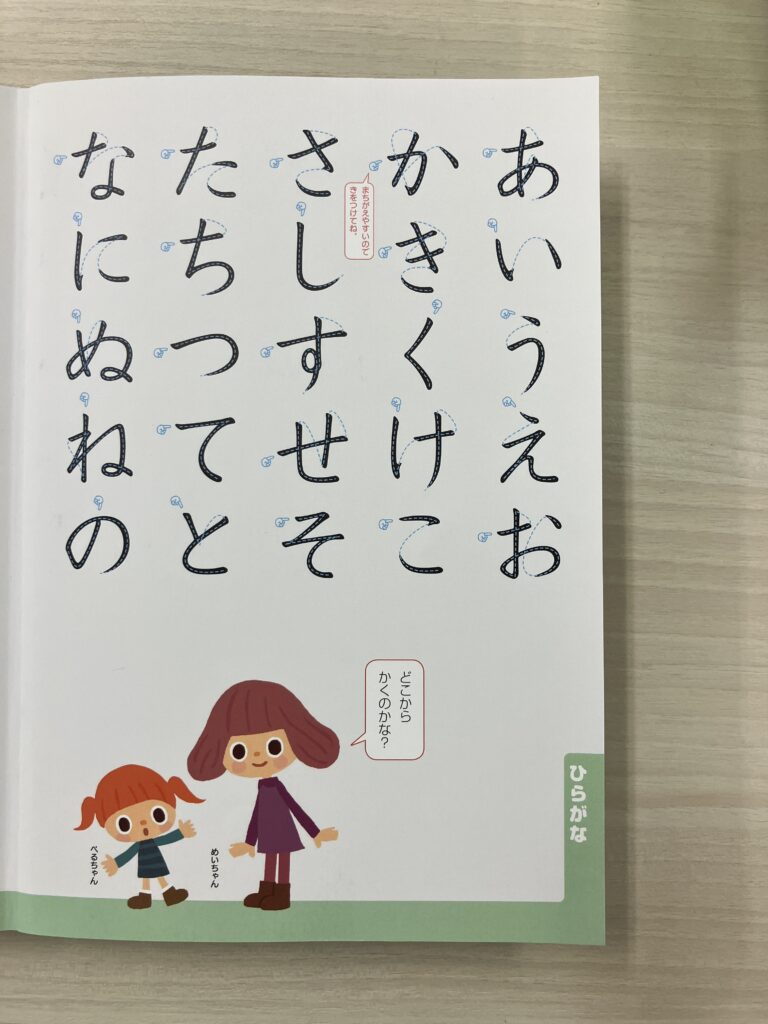

今回の首藤先生のコラムもとても勉強になりましたね。コラムの中では、漢字の中にひらがながあることを解説していただきました。

『はじめてつかう漢字字典』には、表紙をめくった最初のページに、「ひらがな」が掲載(けいさい)されています。

ちなみに豆知識として、本の専門的な言葉では、このページを「みかえし」といいます。

みかえしは、本の中身と表紙のつながりを強くするために表紙の裏側にはりつける紙ですが、『はじめてつかう漢字字典』ではそこがカラー印刷になっています。

そこを見ると、ひらがなをどこから書けばいいのか、一目瞭然(いちもくりょうぜん)!ちょっとだけ誌面を見てみましょうね。

『はじめてつかう漢字字典』に登場するめいちゃんとべるちゃんと一緒に、ひらがなを書いてみましょう。続きはぜひ、漢字字典を購入してやってみてくださいね。

卒園、入学、進級祝いにぴったり! 漢字と楽しく出会うことができます。

ビニールカバー付きなのでよごれにくく、保管に役立ちます。

小学校6年間で学ぶ漢字を学年別に示しました。

子どもの生活や学習に必要で、よく親しまれている言葉を選んで作られた字典です。

絵を見ただけで漢字の意味と形と読み方が分かる「絵場面」など、

新しい工夫も充実!すべての漢字にふりがな付き。

この漢字字典のポイント

■子供の生活や学習に必要で、よく親しまれていることばを選んで作成。

■見出しの漢字が大きくて、画数が多い漢字もわかりやすい。

■すべての漢字にふりがな付き。

■読みや画数がわからなくても、絵から漢字を引くことができる 絵さくいん付き。

監修/村石昭三(国立国語研究所 名誉所員)

編著/首藤久義(千葉大学 名誉教授)

古代文字/浅葉克己 イラスト/坂崎千春+井上雪子

ブックデザイン/祖父江慎

規格 : 22×15cm 412ページ

ISBN : 9784577814468

学習指導要領完全準拠

小学校教育漢字1026字